Kunjungan industri kali ini berada di daerah Wirobrajan, Yogyakarta dengan produk utama ialah tahu putih. Industri tahu ini dimiliki oleh Ibu Juminem dan suaminya. Mereka memulai usaha ini kurang lebih 30 tahun yang lalu. Bentuk dari industri yang dikelola Ibu Juminem ini adalah masih berupa home industri dan dalam prosesnya dibantu oleh anaknya.

Hasil samping produk tahu putih ini nantinya diolah menjadi tempe gembus dan pakan ternak. Seperti tahu pada umumnya, bahan baku yang digunakan adalah kedelai. Industri tahu ini menggunakan kedelai impor dan kedelai lokal, dimana dalam produksi selama 1 hari bisa menghabiskan 1 kuintal kedelai. Untuk air yang digunakan selama proses pembuatan menggunakan air sumur dimana digunakan untuk keperluan mencuci, memasak, dan merendam. Untuk mesin dan peralatan yang ada, industri ini menggunakan tungku dengan bahan bakar kayu dan serbuk kayu, mesin penggiling dengan bahan baku solar (dalam 2 hari mampu menhabiskan 5 liter solar), media memasak, kain sebagai penyaring, batu sebagai alat bantu pengepresan, dan beberapa peralatan pencetak ukuran tahu. Tungku pemanasan menggunakan sisem uap yang dihasilkan dari pembakaran kayu, uap dialirkan menggunakan pipa menuju dasar tungku/bejana perebusan.

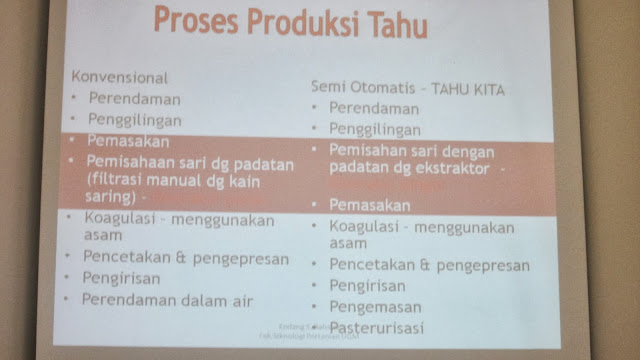

Proses produksi tahu awalnya dimulai dengan menyortasi kedelai menggunakan air, dimana kedelai yang sudah jelek kualitasnya akan mengapung. Kedelai hasil sortasi tersebut kemudian direndam dengan air selama 4-5 jam. Setelahnya barulah kedelai dicuci bersih dan digiling hingga menjadi sari kedelai. Kedelai impor dan lokal dicampur dengan perbandingan 1:1, namun dapat pula keduanya tidak dicampur. Sari kedelai direbus dalam benjana perebusan hingga mendidih dan matang secara sempurna. Benjana perebusan pada industri ini terbuat dari semen. Setelah mendidih, maka kemudian disaring menggunakan kain penyaring lapis dua menuju tungku pencampuran. Penyaringan ini memiliki tujuan untuk memisahkan sari kedelai dengan limbahnya, dimana nantinya yang dihasilkan benar-benar saripati kedelai. Setelah disaring, ampasnya disisihkan.

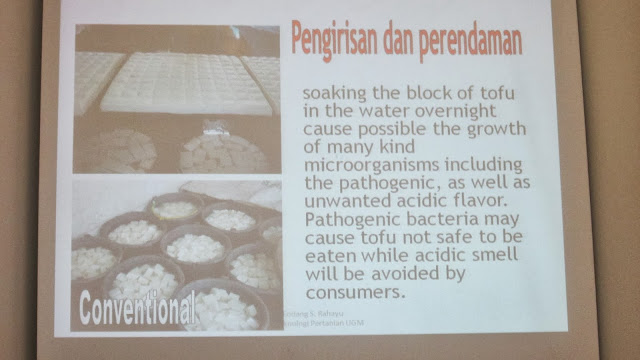

Saripati kedelai yang telah masuk bejana pencampuran kemudian ditambahkan air fermentasi. Air fermentasi ini didapat dari air yang sisa pada proses pencampuran saripati kedelai dengan air fermentasi pada proses sebelumnya. Air fermentasi yang digunakan adalah air fermentasi berumur 1 hari, semakinn lama semakin cepat proses penggumpalannya. Dalam sekali proses digunakan 2 ember air fermentasi. Selanjutnya ditunggu hingga menggumpal dan air yang ada terpisah di atas untuk kemudian disedot dengan selang agar dapat dkeluarkan dan sebagian lagi disimpan untuk digunakan pada produksi selanjutnya. Saripati kedelai yang telah menggumpal kemudian dipindahkan pada kotak kayu yang dilapisi kain untuk dicetak yang sebelumnya ditunggu hingga padat. Proses ini memakan waktu kurang lebih 15 menit, tahu yang sudah padat kemudian dipotong dengan ukuran 10 cm atau 15 cm. Setelah itu tahu direndam dalam ember berisi air agar tetap segar dan tidak lengket satu dengan lainnya.

Seperti industri lainnya, industri tahu ini juga menghasilkan limbah. Limbah padat yang dihasilkan yaitu ampas tahu diolah menjadi tempe gembus atau pakan ternak, sedangkan limbah cairnnya dibuang ke IPAL kolektif yang dikelola oleh pemerintah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan langsung ke industri tersebut, tentunya terdapat beberapa kendala yang dialami dalam menjalankan industri tahu Bu Juminten, hal tersebut antara lain adalah kurangnya tenaga kerja karena hanya ada 1 pekerja di sana, harga bahan baku yang naik turun tidak stabil, harga solar yang mahal, juga kurangnya ketersediaan kedelai lokal meskipun sebenarnya kedelai lokal menghasilkan tahu yang lebih enak.

Proses penggilingan kedelai yang sebelumnya telah direndam

Instalasi pemasakan kedelai menggunakan benjana semen dengan sistem uap dan pengairan melalui pipa yang ada di atas bejana untuk memudahkan pemberian air saat pemasakan.

Pemasakan kedelai yang telah digiling hingga matang

Alat penyaring yang digunakan terbuat dari anyaman bambu yang atasnya nanti dialasi kain tipis untuk menyaring sari kedelai

Setelah matang dilakukan proses penyaringan ampas dengan sari kedelai ke dalam media bejana yang lain

Supaya sari kedelai tersaring maksimal, maka pengepresan dibantu dengan penindihan menggunakan batu

Setelah hanya tersisa sari kedelai maka dicampur dengan cuka/kecutan (dalam industri ini mereka menggunakan air kecutan atau air fermentasi produksi sebelumnya, selain murah juga agar mengurangi limbah cairnya).

Sari kedelai mengandung protein, sehingga saat dicampur dengan cairan asam (cuka) maka akan terjadi penggumpalan yang nantinya akan memadatkan sari kedelai sehingga menjendal dan keras yang pada akhirnya kita menyebutnya sebagai tahu.

Setelah sari kedelai mulai menggumpal maka air kecutan dibuang (atau disimpan kembali sebagai kecutan untuk produksi selanjutnya). Dalam industri ini pengambilan air menggunakan selang besar yang akan menyedot air dari dalam bejana yang atasnya diletakkan tampah sebagai filter agar gumpalan tahu tidak terikut.

Sari kedelai yang telah menggumpal dicetak dalam cetakan kayu berbentuk kubus.

Cetakan ditutup dengan papan kayu agar air didalamnya berkurang dan tahu cepat memadat.

Tahu yang sudah jadi

Ampas tahu dari hasil proses penyaringan dengan sari kedelainya

Ibu Juminten sang pemilik industri pembuatan tahu putih

Tim praktikum mikrobiologi industri angkatan 2012 bimbingan saya

*) Proses dan alat yang ada pada industri tahu ini mungkin berbeda dengan industri tahu lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan industri dan keinginan pemiliknya masing-masing.